Back to Course

CoM SSA sur le Plan d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) est un cours

0% Complete

0/0 Steps

-

MODULE 1 : Définir le contexte

-

Leçon 1.1 : Présentation de l’initiative CoM SSA2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 1.2 : Introduction au PAAEDC3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 1.3 : Changement climatique et villes africaines2 Topics|1 Quiz

-

MODULE 2 : Pilier Atténnuation du PAAEDC

-

Leçon 2.1 : Concepts clés de l’atténuation du changement climatique1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 2.2 : Introduction au pilier Atténuation2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 2.3 : Processus d’élaboration du PAAEDC pour le pilier Atténuation1 Topic

-

Leçon 2.4 : Inventaire des émissions : émissions de GES4 Topics|1 Quiz

-

Leçon 2.5 : Réalisation d’un inventaire de référence des émissions (IRE)3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 2.6 : Outils nécessaires à la réalisation d'un IRE2 Topics

-

Leçon 2.7 : Définir des cibles d'atténuation2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 2.8 : Planification des actions d'atténuation2 Topics

-

MODULE 3 : Le pilier Accès à l’énergie du PAAEDC

-

Leçon 3.1 : Concepts clés de l’accès à l’énergie1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 3.2 : Introduction au pilier Accès à l’énergie3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 3.3 : Processus d’élaboration du PAAEDC pour le pilier Accès à l’énergie1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 3.4 : Collecte de données3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 3.5 : Développer une évaluation de l'accès à l'énergie (EAE)2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 3.6 : Définir une vision et des cibles relatives à l’accès à l’énergie3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 3.7 : Planification des actions pour l’accès à l’énergie3 Topics|1 Quiz

-

MODULE 4: Le pilier Adaptation du PAAEDC

-

Leçon 4.1 : Concepts clés de la l'adaptation au changement climatique1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 4.2 : Introduction au pilier adaptation2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 4.3 : Processus d’élaboration du PAAEDC pour le pilier Adaptation1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 4.4 : Réalisation d’une évaluation des risques et des vulnérabilités (ERV)1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 4.5 : Définition d’une vision d’adaptation et des cibles sectorielles2 Topics|1 Quiz

-

Leçon 4.6 : Planification des actions d'adaptation2 Topics|1 Quiz

-

MODULE 5: Étapes à suivre avant de mettre en œuvre votre PAAEDC

-

Leçon 5.1 : Les prochaines étapes relatives aux actions prioritaires1 Topic|1 Quiz

-

Leçon 5.2 : Catégorisation des actions visant à permettre d’accéder aux financements extérieurs2 Topics|1 Quiz

-

Module 6 : Communication de votre PAAEDC

-

Leçon 6.1 : Stylique de votre PAAEDC3 Topics|1 Quiz

-

Leçon 6.2 : Communication de votre PAAEDC aux parties prenantes clés1 Topic|1 Quiz

-

MODULE 7: Reporting de votre PAAEDC

-

Leçon 7.1 : Introduction au reporting de votre PAAEDC3 Topics|1 Quiz

-

Lesson 7.2: Introduction to reporting the mitigation pillar4 Topics|1 Quiz

-

Lesson 7.3: Introduction to reporting the adaptation pillar3 Topics|1 Quiz

-

Lesson 7.4: Introduction to reporting the access to energy pillar3 Topics|1 Quiz

-

MODULE 8: Integrating your SEACAP into existing planning processes

-

Lesson 8.1: Integrating your SEACAP actions into local level plans1 Topic|1 Quiz

-

CONCLUSION

Lesson 12, Topic 1

In Progress

Comment fixer une cible globale pour l’ensemble de la ville ?

14 February 2025

Lesson Progress

0% Complete

Au titre du pilier Atténuation dans le cadre de la CoM SSA, tous les gouvernements locaux et les villes doivent fixer et communiquer leur cible de réduction d’émissions pour l’ensemble de la ville, comme le veut les meilleurs usages en la matière dans le monde.

Critères à utiliser pour définir des cibles

Le CRF prévoit 8 critères à utiliser pour définir une cible d’émissions pour l’ensemble de la ville.

- Le périmètre

- Le type de cible

- L’année cible

- L’année de référence

- L’ambition

- Les unités

- L’utilisation d’unités d’émissions transférables

- La conditionnalité

Examinons ces critères de plus près.

1. Le périmètre

- Le périmètre cible doit correspondre à celui de toutes les sources d’émissions figurant dans l’inventaire des émissions de GES, avec la possibilité d’exclure les sources qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement local (c’est-à-dire qui ne relèvent pas de sa juridiction).

- Dans le cas où le périmètre cible ne correspond pas au périmètre de l’inventaire, tout ajout ou exclusion doit être indiqué et justifié.

2. Le type de cibles

Les gouvernements locaux doivent utiliser l’un des quatre types de cibles suivants :

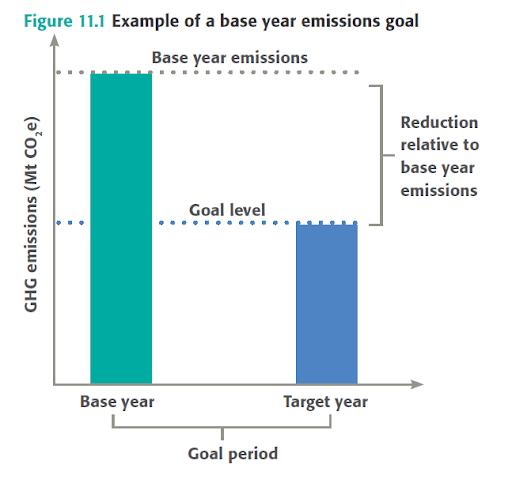

- À travers les cibles d’émissions relatives à une année de référence, les gouvernements locaux visent une réduction absolue des émissions par rapport à une année de référence, ce qui se présente souvent sous la forme de pourcentages

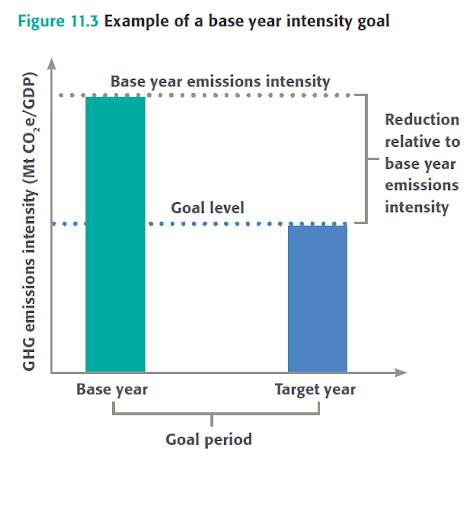

- L’intensité des émissions est la moyenne des émissions par unité d’un autre indicateur, p. ex. émissions/personne, émissions/dollar dépensé dans l’année, émissions/kWh consommé. Elle indique l’empreinte carbone de chaque habitant de la ville ou d’une activité particulière au cours d’une année donnée.

- Les cibles d’intensité relatives à une année de référence, tout comme les cibles d’émissions relatives à l’année de référence, se présentent sous la forme de pourcentages de réduction de l’intensité.

- Pour ce type de cible, il est nécessaire de disposer de données de recensement ou de données économiques correspondant au calendrier de l’inventaire des gaz à effet de serre afin de pouvoir calculer l’intensité des émissions par habitant ou par unité de PIB.

- Ce type de cible peut être plus facile à atteindre pour les villes qui s’urbanisent et se développent rapidement, ou pour les villes qui connaissent une croissance économique rapide.

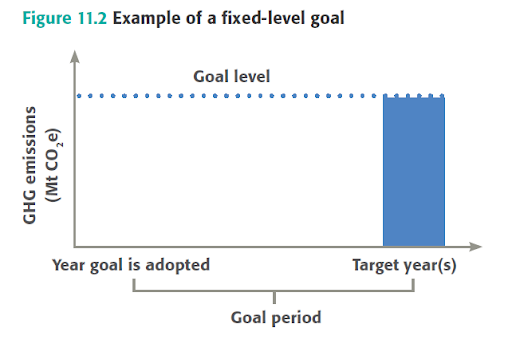

- Les cibles à niveau fixe visent à réduire les émissions à un niveau absolu au cours d’une année cible (plutôt que de viser une réduction en pourcentage comme dans le cas des cibles relatives à une année de référence).

- Le plus courant de ce type de cibles, en particulier après l’Accord de Paris, est l’objectif de neutralité carbone, conçu pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici une certaine date. Dans ce cas, les émissions sont réduites à un niveau tel qu’elles n’augmentent plus le volume des émissions dans l’atmosphère.

- Il peut s’agir d’une cible compliquée à atteindre et pour laquelle le suivi est difficile, en raison des émissions résiduelles – le dioxyde de carbone anthropique qui est encore émis au moment où la date cible arrive. Ces émissions doivent alors être compensées par l’achat de crédits carbone dans le cadre de programmes de réduction et de séquestration des émissions dans d’autres zones de juridiction.

- Bien que les spécificités de la neutralité carbone puissent être assez complexes, l’un de ses avantages est que le principe général est facile à communiquer et que e concept peut être plus parlant dans certains contextes par rapport à d’autres types de cibles.

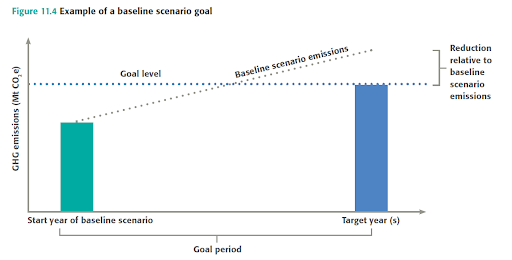

- Les cibles relatives au scénarios de référence visent une réduction en pourcentage par rapport à un scénario de maintien du statu quo.

- En raison de la grande quantité de données, de la nécessité d’une modélisation avancée et de compétences spécialisées pour établir les hypothèses de ces projections, ce type de cibles est difficile à élaborer à partir de rien.

- Les données d’entrée sont à la fois des données historiques et des données démographiques et économiques prévisionnelles, nécessaires afin de produire une trajectoire qui reflète l’absence de mesures d’atténuation accrues (ce que l’on appelle le statu quo).

- Les moteurs de l’augmentation des trajectoires relatives au statu quo sont souvent les prévisions de croissance du PIB (ventilées par secteur économique) ou la croissance de la population.

- Dans certains cas, il est possible de développer un scénario de maintien du statu quo pour une ville à l’aide d’une modélisation relativement simple basée sur un scénario de maintien du statu quo au niveau national. Cela permet à une ville de fixer des cibles de réduction des émissions conformes aux cibles nationales, par exemple celles communiquées dans la contribution déterminée au niveau national.

- Si ce type de cible est utilisé, il est important que la méthode d’élaboration du scénario de référence soit transparente, que les cibles et les actions fixées soient ambitieuses et que les ambitions de la stratégie d’atténuation soient évaluées avec intégrité.

- En plus de fixer des cibles et de planifier des actions avec soin, il est nécessaire de procéder à un suivi rigoureux des actions d’atténuation et d’en rendre compte de manière rigoureuse.

Sur la base des exigences relatives aux types de cibles et de leur concordance avec les différentes bases de référence, les villes seront en mesure de déterminer lesquelles sont les plus utiles et les plus réalistes.

3. L’année cible

- Il s’agit de l’année au terme de laquelle la cible de réduction des émissions est atteinte.

- Les gouvernements locaux choisissent une année cible à long terme et des années cibles intermédiaires

4. L’année de référence

- L’année de référence est l’année sur laquelle se base la cible et par rapport à laquelle elle est comparée.

- En général, l’année de référence de la cible est la même année que l’année de l’inventaire des émissions de référence.

- Il est recommandé aux gouvernements locaux de choisir une année de référence s’assurant des points suivants :

- Il existe des données fiables et de très bonne qualité pour l’année de référence.

- L’année de référence est représentative du profil d’émission normal.

- La détermination de l’année de référence repose sur une méthode scientifique de ciblage ou sur les CDN du pays.

5. L’ambition

- Les villes/ les régions doivent s’efforcer à être aussi ambitieuses que possible lorsqu’elles définissent des cibles d’émissions, tout en restant réalistes.

- Au minimum, la cible doit être aussi ambitieuse que les CDN.

- Les gouvernements locaux devraient définir des cibles plus ambitieuses que les CDN.

6. Unités

- Les cibles doivent être présentées sous la forme de pourcentage de réduction des valeurs observées pour l’année de référence ou l’année du scénario (pour les cibles d’émissions relatives à une année de référence, Les cibles d’intensité relative à une année de référence, et les cibles relatives au scénario de référence).

- Les valeurs absolues des émissions visées pour l’année cible ou les années cibles doivent également être communiqués, en tonnes métriques de CO2e, pour tous les types de cibles.

- Si possible, la même approche que celle des cibles des CDN devrait être choisies.

7. Unités d’émissions transférables

- L’utilisation d’unités d’émissions transférables n’est permise que lorsque les ambitions d’une cible d’un gouvernement local excèdent les composantes inconditionnelles des CDN.

- Lorsque c’est le cas, le gouvernement local doit communiquer la cible avec et sans les unités d’émissions transférables et préciser la source desdites unités d’émission transférables.

8. Composantes conditionnelles

- Les composantes conditionnelles interviennent lorsque les villes définissent une cible éloignée ou lorsque les actions planifiées vont au-delà des engagements pris par d’autres parties prenantes clés (par exemple, lorsqu’un gouvernement local affiche une ambition de réduction de l’intensité de CO2 produit par le réseau électrique national plus grande que l’ambition indiqués dans les CDN ou dans une politique gouvernementale officielle.)

- Les gouvernements locaux peuvent attacher une composante conditionnelle à leurs cibles d’atténuation.

- Toute composante conditionnelle attachée à une cible doit être identifiée et, si possible, quantifiée.

- Pour les villes ayant peu de ressources, définir des cibles conditionnées par un soutien extérieur est une option, lorsque cela cadre avec la CDN adéquate.